【为什么你越努力越不幸?揭开当代青年的生存悖论】

凌晨三点的写字楼里,王宇第27次修改项目方案时,电脑突然蓝屏的瞬间,这个985毕业的程序员突然理解了父亲常说的那句话:"做什么什么不行,都是命"。

这不是某个人的矫情,而是整个时代年轻人的集体困境。中国青年报最新调查显示,25-35岁人群中,68%存在"躺又躺不平,卷又卷不赢"的撕裂感,而脉脉《2024职场焦虑报告》揭示,越是自我要求高的职场人,职业倦怠指数反而高出平均值43%。

一、被诅咒的努力者群像在杭州某互联网大厂,程序员小张连续三年绩效A ,却在晋升答辩时被告知"缺乏管理潜力"。他桌上摆着《OKR工作法》《金字塔原理》,抽屉里锁着抗焦虑药物,朋友圈里却永远是深夜加班的定位打卡。

深圳某重点中学教师林雯的经历更具黑色幽默:她带的班级重本率全市第一,自己却因35岁未婚被家长联名投诉"没有完整家庭观念会影响学生"。这个把"没有教不好的学生"当座右铭的班主任,在教师公寓里收藏着58本未拆封的相亲机构宣传册。

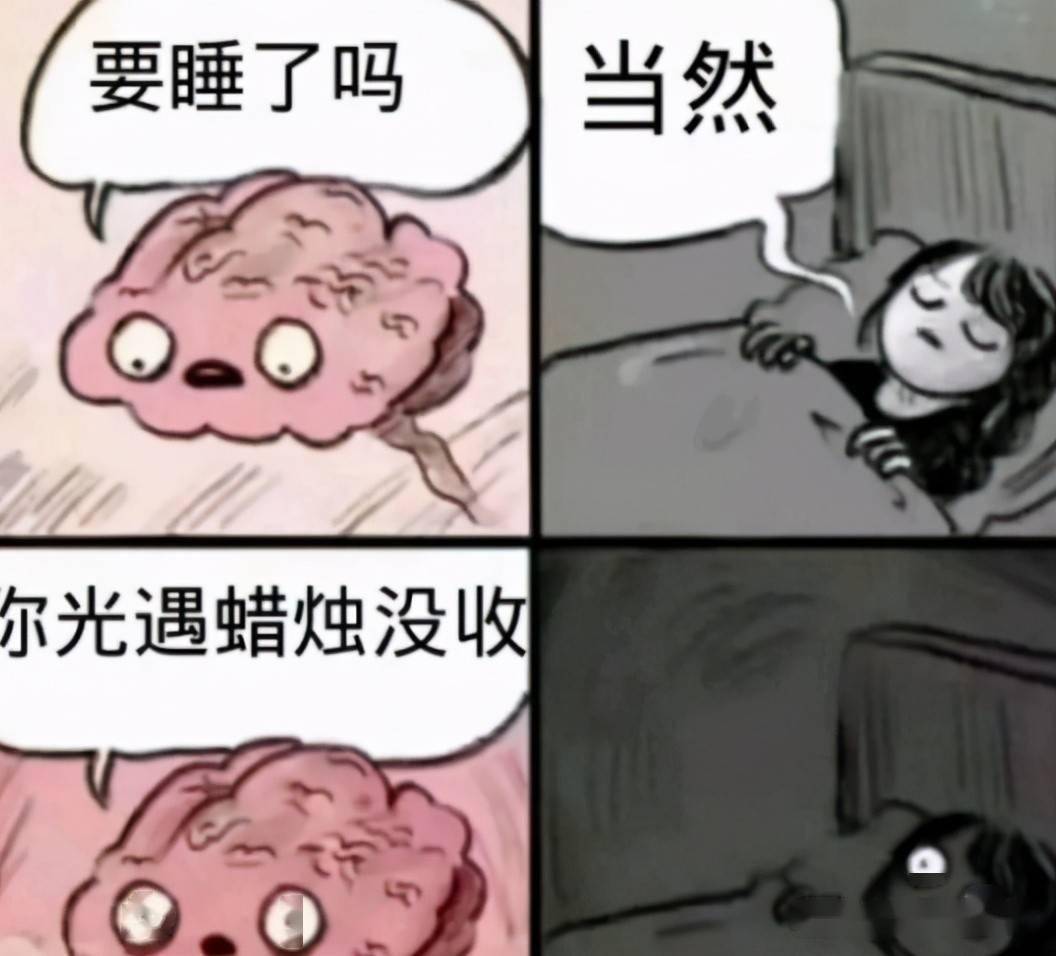

更魔幻的是自由职业者李婷的故事。这个全网50万粉丝的知识博主,每天精心设计"自律vlog",实际靠褪黑素维持睡眠。当她发现粉丝更爱看"摆烂日常"时,那条展示凌乱书桌的视频意外获得10万点赞,算法用最残酷的方式嘲笑着她的完美主义。

二、解构"命"的现代性困局这些看似荒诞的遭遇,实则是多重社会齿轮咬合的必然。教育系统批量生产的"解题高手",在真实职场遭遇规则重构;产业升级催生的"35岁现象",让技术迭代速度超越人类学习极限;社交媒体制造的拟态环境,更使社会比较焦虑指数呈几何级数增长。

清华大学社会心理学实验室的追踪研究显示,持续暴露在"别人家孩子"叙事中的群体,其决策失误率比对照组高出2.3倍。这验证了鲍迈斯特的"自我损耗理论":当意志力过度消耗在维持"优秀人设"时,真正的创造力反而被系统性压制。

三、破局者的生存智慧在成都的"失败者联盟"线下沙龙里,前投行精英陈默分享了他的转型故事:放下年薪百万的工作后,他在城中村开了家深夜食堂,专门收集都市人的脆弱时刻。这个不提供WiFi的空间,意外成为年轻人疗愈的第三空间,美团数据显示其"情绪价值"评分达4.9分。

更值得关注的是苏州工业园区的新型雇佣模式。"技能银行"系统允许工程师用编程能力兑换插花课程,用项目管理经验置换心理咨询时长。这种去中心化的价值交换体系,正在重构传统意义上的"成功"定义。

四、与命运和解的四个台阶

1.动态坐标系:将人生KPI从"超越他人"调整为"版本迭代",允许自己像APP一样定期升级2.多元价值网:建立包含健康指数、情绪质量、社会贡献等维度的个人评估体系3.反脆弱策略:培养"U盘式生存技能",在不确定性中寻找弹性空间4.支持系统2.0:组建跨行业、跨年龄的成长型社群,打破信息茧房站在时代的三岔路口,我们终将明白:所谓"命",不过是社会进程与个人选择交织的动态函数。就像《周易》所言:"穷则变,变则通,通则久",当年轻人开始正视努力与结果的非线性关系时,命运的齿轮才真正开始转动。

(此刻正在地铁上读这篇文章的你,不妨放下手机看看窗外:那些忽明忽暗的楼宇灯光里,有多少种人生正在重新定义成功?)